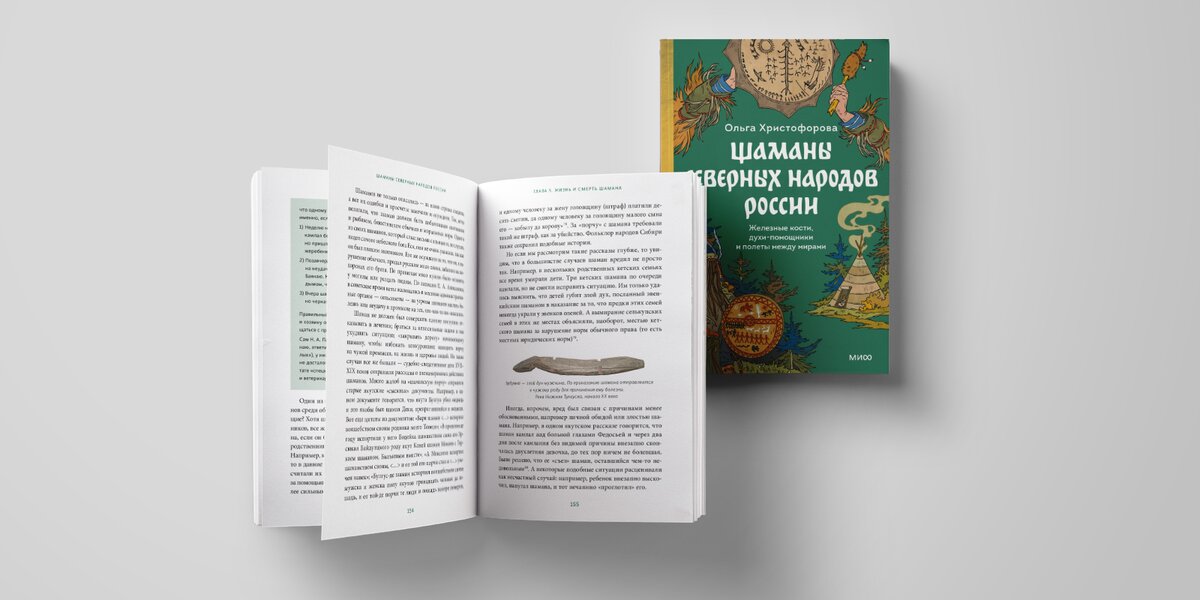

Кто такие шаманы, чем они занимались и почему их боялись? Прочитайте отрывок об этом

В издательстве МИФ вышла книга «Шаманы северных народов России» Ольги Христофоровой. Одни считают их безумцами, другие — опасными людьми, а третьи — помощниками. Прочитайте отрывок о том, кто они на самом деле, чем занимались и как зарабатывали.

Неужели же шаман не получал ничего за свою помощь людям, за долгие, иногда многочасовые камлания (шаманский обряд. — Прим. ред.)? За коллективные ритуалы — скорее нет, а вот за индивидуальные требы (лечение, поиск потерявшихся оленей и т. п.) — да. В качестве вознаграждения шаман получал часть пожертвованных божествам животных: мясо и шкуру оленя или лося, а также шкурки пушных зверей, материю, иногда деньги. По кетским данным начала XX века, за камлание положено было давать 15–25 шкурок белок, рубаху или платок, немного денег. Если лечение не было успешным, шаман должен был вернуть оплату.

Долганских шаманов после камлания хозяева кормили и давали с собой рыбу или мясо — в дар его духам и на еду его семье. Про одного долганского шамана говорили: «Он совсем не брал плату за камлание и только говорил: „Накормите меня досыта, будете сытыми до конца года“». А про другого говорили иначе: «Старик был очень хороший лекарь, но очень любил попрошайничать. Не удовлетворяясь тем, что получал за камлание, он у моих детей выпрашивал такие мелочи, как нож, мыло и другое». В очень редких случаях шаман получал за работу оленя. Но такого оленя нельзя было продать или съесть, на нем возили шаманские атрибуты.

Внучка знаменитого телеутского шамана Маркела Мажина вспоминала: «Я у отца спрашивала: „Наш дед такой лекарь был. Почему же мы бедные?“ Отец ответил: „А он у людей никогда лишнего не брал. Лишнего ничего у нас не было“. Дразнили отца люди: „Отец камом был, а ты в землянке остался“. <…> Деду все некогда было со своим камством хозяйством заниматься».

В целом, как отмечают многие исследователи, если бы шаманы полагались только на плату за камлания, они были бы обречены на голод. Этот их заработок был нерегулярным, а шаманство — подсобным промыслом. Здесь мы встречаем расхождение между экономическим институтом и духовным призванием, чего не учитывала советская власть, когда репрессировала шаманов наряду с кулаками и другими «эксплуататорами».

Еще один интересный вопрос: была ли у шаманов в их практике своего рода «специализация», или любой шаман мог делать разные вещи — и помогать в промысле, и лечить болезни, и усмирять пургу? Некоторые очень сильные шаманы могли, как считалось, делать все. Однако в большинстве случаев то, чем именно занимался шаман, — его «специализация» — зависело от его духов и испытаний в ходе шаманской болезни.

Очень интересна история якутского шамана из Сунтарского района Республики Саха Никиты Алексеевича Парфенова, 1903 года рождения, которую он рассказал в 1980-х годах Елене Сергеевне Новик, известной исследовательнице шаманских традиций Сибири. Его шаманская болезнь началась после того, как нашел железную птицу — подвеску к шаманскому костюму, то есть встретил духа-помощника. Затем он подвергся всем испытаниям, в том числе «рассечению» тела. Попробуем представить его историю в виде загадки.

Один из важнейших вопросов, касающихся жизни шаманов среди обычных людей, — как к ним относились окружающие? Хотя шаманов воспринимали как помощников и защитников, все же их опасались. В меньшей степени боялись шамана, если он был родственником, в большей — если он не был родственником, а особенно — если он был иноплеменником. Например, кеты больше боялись эвенкийских шаманов (когда-то в давние времена кеты и эвенки враждовали), но при этом считали их более сильными и стремились обращаться к ним за помощью. На Таймыре энцы, эвенки и долганы считали более сильными и опасными нганасанских шаманов.

Шаманов не только опасались — за ними строже следили, а все их ошибки и просчеты замечали и осуждали. Так, кеты полагали, что шаман должен быть добычливым охотником и рыбаком, блюстителем обычаев и моральных норм. Одного из своих шаманов, который слыл весьма сильным и, по слухам, видел самого небесного бога Еся, они не очень уважали, так как он был плохим охотником. Его же осуждали за то, что он, в нарушение обычаев, продал русским мясо оленя, забитого на похоронах его брата. По правилам мясо нужно было оставить у могилы или раздать людям. По записям Е. А. Алексеенко, в советское время кеты жаловались в местные административные органы — сельсоветы — на угрозы шаманов наслать болезнь или неудачу в промысле на тех, кто чем-то им «насолил».

Шаман не должен был совершать плохие поступки: отказывать в лечении; браться за непосильные задачи и тем ухудшать ситуацию; «закрывать дорогу» начинающему шаману, чтобы избежать конкуренции; наводить порчу на чужой промысел, на жизнь и здоровье людей. Но такие случаи все же бывали — судебно-следственные дела XVII–XIX веков сохранили рассказы о злонамеренных действиях шаманов. Много жалоб на «шаманскую порчу» сохранили старые якутские «сыскные» документы. Например, в одном документе говорится, что якута Булгуя убил медведь и это якобы был шаман Деки, превратившийся в медведя. Вот еще цитаты из документов: «Варя шаман <…> испортил волшебством своим родника моего Тонеся»; «В прошлом-же году испортили у него Бодойка шаманством сына его Эрсюкая Байдутцкого роду якут Коней шаман Мокоев с Торкаем шаманом, Быгыевым вместе»; «А Моксогол испортил шаманством своим, <…> и от той его порчи стал я <…> увечен навек»; «Булгус-де шаман испортил волшебством своим мужска и женска полу якутов тринадцать человек да лошадь, и от той-де порчи те люди и лошадь вскоре померли, и одному человеку за жену головщину (штраф) платили десять скотин, да одному человеку за головщину малого сына его — кобылу да корову». За «порчу» с шамана требовали такой же штраф, как за убийство. Фольклор народов Сибири также сохранил подобные истории.

16 февраля 2025