«Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро»: что смотреть на выставке

В центре «Зотов» идет одна из главных выставок весны — о жизни и творчестве Михаила Матюшина и Елены Гуро. Экспозиция рассказывает об уникальном союзе в русском искусстве начала XX века. Проект объединил 150 экспонатов из 17 музеев и частных собраний: живопись, скульптуру и стихи. Мы выбрали главное, на что стоит обратить внимание.

Предоставлено центром «Зотов». Фото: Андрей Орехов

Именно Матюшин и Гуро стояли у истоков авангарда, а главной движущей силой их творчества была любовь. Они встретились в рисовальной студии. Матюшин уже давно работал скрипачом в Придворном оркестре, а Гуро только начинала свой путь. Их историю изучили кураторы Сергей Уваров и Полина Стрельцова и поделили выставку в хронологическом порядке на пять зон: «Он и Она», «Органика», «Будетляне», «Осенний сон» и «После смерти» — от их первой встречи до смерти Гуро.

Выставка соединила несколько видов искусства, поэтому на стенах увидите дневниковые записи, картины, стихи и ноты, а в специальных комнатах сможете послушать музыку.

Картина «Вьюга»

Предоставлено центром «Зотов». Фото: Андрей Орехов

Пара постоянно писала портреты друг друга в разной стилистике. Иногда они даже делили на двоих один холст: на одной стороне портрет авторства Гуро, а на обратной — живопись Матюшина. Так произошло и с картиной «Вьюга», которая похожа на более поздние работы художника, хотя была написана в начале их отношений.

Скрипка

Параллельно с живописью Матюшин занимался музыкой. Один из экспонатов здесь — скрипка необычной прямоугольной формы, воплощение его идеи о доступном инструменте для бедных детей, которые хотят научиться музыке.

Предоставлено центром «Зотов». Фото: Андрей Орехов

А появился он так: после революции художник задался целью создать новую конструкцию, которая позволила бы наладить в стране массовое производство скрипок. В 1917–1918 годах Матюшин максимально упростил форму инструмента и избавился от декоративных элементов. На конвейер эта версия так и не попала, сохранился только один экземпляр, и никто не знал, как она звучит. Но специально для «Зотова» Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства отреставрировал ее и записал небольшой фрагмент игры на ней. Услышать его тоже можно на выставке.

Опера «Победа над Солнцем»

Главное произведение, которое вспоминают, говоря о Матюшине, — это футуристическая опера 1913 года «Победа над Солнцем». Он выступил композитором, Алексей Кручёных — либреттистом, а художником — Казимир Малевич. Сочинение можно услышать в одной из специальных уютных комнат, которые здесь есть во всех пяти разделах выставки.

Предоставлено центром «Зотов». Фото: Андрей Орехов

Специально к запуску проекта кураторы записали и другие восстановленные по рукописям музыкальные сочинения Матюшина, а партитуру дополнило актерское чтение стихов Гуро.

Книга «Осенний сон»

В соавторстве они создали книгу «Осенний сон». В основе — пьеса Гуро. Матюшин же написал музыку на нее, и вместе они придумали иллюстрации. Гуро фантазировала, что главный герой этой книги — ее несуществующий сын, и со всей любовью рисовала его портреты.

Предоставлено центром «Зотов». Фото: Андрей Орехов

«Осенний сон» стал последним произведением поэтессы. В скором времени она умерла от лейкемии. «Мы много дали друг другу, миру. Мы еще создадим и дадим», — записал в дневнике Михаил Матюшин. Так и получилось: он продолжил их общее дело и пришел к беспредметному искусству.

Беспредметное искусство и «Движение в пространстве»

Объектами исследования Матюшина становятся цвет и цветовое зрение человека в различных условиях. А «Движение в пространстве» — одним из знаковых полотен в авангарде. Матюшин изобразил поток света, который врывается в метафизическое четвертое измерение.

Предоставлено центром «Зотов». Фото: Андрей Орехов

Художник много исследовал взаимодействия цвета и среды, но только на восьми оттенках — красных, оранжевых, желтых, желто-зеленых, голубых, синих и фиолетовых. Матюшин даже разработал свою теорию — закон дополнительных цветов. Художник обнаружил, что цвет является «подвижным», зависимым от соседних оттенков, силы освещения и масштабов цветовых полей.

Позднее Елена Хмелевская, ученица Матюшина, воспользовалась его теорией и вывела цветовую палитру «Традиционные цвета Санкт-Петербурга». Так в начале XX века некоторые дома Петербурга покрасили в эти цвета.

Поэкспериментировать с оттенками могут и гости выставки — в специальной интерактивной зоне. Для этого нужно выбрать открытку со строчками Гуро и три цветных полоски, которые, по вашему мнению, будут сочетаться друг с другом.

Выставка работает до 25 мая.

Фото: Андрей Орехов/предоставлено центром «Зотов»

09 марта 2025

Читайте также

-

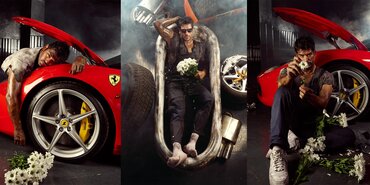

Турецкий краш на сцене МДМ. Рассказываем, как моноспектакль Бурака Озчивита привезли в Москву

Турецкий краш на сцене МДМ. Рассказываем, как моноспектакль Бурака Озчивита привезли в Москву -

Дэмиен Херст и бабочки: что надо знать об одном из самых высокооплачиваемых художников и его работах

Дэмиен Херст и бабочки: что надо знать об одном из самых высокооплачиваемых художников и его работах -

Постное меню в ресторанах Москвы: 20 мест, где готовят вафлю с лещом и котлеты из брокколи

Постное меню в ресторанах Москвы: 20 мест, где готовят вафлю с лещом и котлеты из брокколи -

Драконы, пельмени, барабаны и опера: рассказываем, зачем идти на выставку в Музее Москвы

Драконы, пельмени, барабаны и опера: рассказываем, зачем идти на выставку в Музее Москвы