Любимое греческое кафе и литературные разборки на Арбате: как видел Москву Борис Пастернак

Борис Пастернак оставил свой след в истории русской поэзии философскими стихами и романом «Доктор Живаго». Важной частью его творчества была Москва, ее улицы, кафе и квартиры друзей. Поэт прожил здесь всю жизнь, и каждый уголок города был его домом, в которой всегда тянуло вернуться. Близкие говорили, что у Пастернака была «московская манера ходьбы», говор и движения, поэтому даже его стихи напоминали город с вечными стройками, запутанными переулками и дворами.

Анна Сергеева-Клятис в книге «О город! О сборник задач без ответов!» собрала все знаковые для поэта места Москвы, и описала их через его тексты и воспоминания друзей. Публикуем отрывок из книги, которая вышла в издательстве «Бослен».

Арбат, 9, стр. 1

Литературное кафе

В конце февраля 1914-го Сергей Бобров открыл новое издательство «Центрифуга» и начал выпускать альманах с характерным названием «Руконог». Его критическая часть была направлена уже не против «Лирики», а против «Первого журнала русских футуристов», вышедшего в марте того же года. Этот журнал был результатом объединения крупных новаторских поэтических сил — «Гилеи» (Бурлюки, Хлебников, Маяковский, Кручёных) и «Мезонина поэзии» (Большаков, Шершеневич, Третьяков). Отделом критики заведовал Вадим Шершеневич, известный громкими литературными скандалами. В первом же номере он написал статью, в которой обидно прошелся по объединению «Лирика» и, в частности, по книгам Пастернака («Близнец в тучах») и Боброва («Вертоградари над лозами»): «Читатель, вы, верно, уже догадались, что я говорю... о молодых людях, выпускающих все чаще и чаще никому не нужные книжки, на которых неумело-незатейливо написано: книгоиздательство „Лирика“. И вот передо мной еще одна такая книжка, полная тоски и переливания из пустого в порожнее».

Москва, Гоголевский бульвар. Доходный дом церкви Святого Тихона у Арбатских ворот.1910. Госкаталог

В ответ, по просьбе Боброва, Пастернак написал резкую полемическую статью «Вассерманова реакция», в которой исследовались стихи Шершеневича и утверждалось, что они не имеют отношения даже к ремесленному искусству, а полностью определяются модой, дурным потребительским вкусом читателя и рыночным спросом. Вперемежку с полемикой там также говорилось о праве искусства на существование, независимое от потребительских предпочтений. Все необходимое для скандала было сделано. В «Людях и положениях» с некоторым раздражением по отношению к своему «наставнику» Пастернак отмечал: «Бобров незаслуженно тепло относился ко мне. Он неусыпно следил за моей футуристической чистотой и берег меня от вредных влияний. Под таковыми он разумел сочувствие старших. Едва он замечал признаки их внимания, как из страха, чтобы их ласка не ввергала меня в академизм, любыми способами торопился разрушить наметившуюся связь. Я не переставал со всеми ссориться по его милости».

Групповой портрет писателей и авторы литературного журнала ЛЕФ: Борис Пастернак, Виктор Шкловский, драматург Сергей Третьяков, Осип Брик и Владимир Маяковский. Госкаталог

В конце апреля, после выхода в свет альманаха «Руконог», последовал ответный ультиматум задетых футуристов: «Ввиду того, что в выпущенной Вами книге „Руконог“ содержится ряд оскорбительных для нас намеков, мы, нижеподписавшиеся, требуем личного свидания по этому поводу». Подписали Большаков, Маяковский, Шершеневич. Местом встречи было выбрано литературное кафе на Арбате, располагавшееся неподалеку от известного всей Москве ресторана «Прага». Кафе в этом бойком месте сохранялось и позднее. Пастернак отправился туда вместе с Бобровым и Борисом Кушнером. Там он впервые встретился с Маяковским: «Был жаркий день конца мая, и мы уже сидели в кондитерской на Арбате, когда с улицы шумно и молодо вошли трое названных, сдали шляпы швейцару и, не умеряя звучности разговора, только что заглушавшегося трамваями и ломовиками, с непринужденным достоинством направились к нам».

...свои впечатления от встречи с ним Борис Леонидович описал на страницах «Охранной грамоты»: «Его „э“ оборотное вместо „а“, куском листового железа колыхавшее его дикцию, было чертой актерской. Его намеренную резкость легко было вообразить отличительным признаком других профессий и положений. <...> В отличье от игры в отдельное он разом играл во все, в противность разыгрыванью ролей, — играл жизнью. <...> За его манерою держаться чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполненье и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решеньем была его гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стала ему на все времена тематическим предписаньем, воплощенью которого он отдал всего себя без жалости и колебанья».

С момента этой знаменательной встречи берут начало годы влюбленности Пастернака в Маяковского, преклонения перед его дарованием и восхищения мощью его личности: «Между тем на улице потемнело. Стало накрапывать. В отсутствие врагов кондитерская томительно опустела. Обозначились мухи, недоеденные пирожные, ослепленные горячим молоком стаканы. Но гроза не состоялась. В панель, скрученную мелким лиловым горошком, сладко ударило солнце. Это был май четырнадцатого года. Превратности истории были так близко. Но кто о них думал? Аляповатый город горел финифтью и фольгой, как в «Золотом петушке». Блестела лаковая зелень тополей. Краски были в последний раз той ядовитой травянистости, с которой они вскоре навсегда расстались.

Тверской бул. 13

Cafe Grec

В середине Тверского бульвара, в той его части, где ныне установлен памятник Есенину, располагалась летняя кофейня, известная москвичам еще с конца XIX века как Café Grec. «Хотя у летней кофейни на Тверском бульваре не было своего названья, звали ее все „Café Grec“. Ее не закрывали на зиму, и тогда ее назначенье становилось странною загадкой», — писал Пастернак. Выстроенный из дерева, довольно внушительных размеров павильон кафе представлял собой многоугольник, украшенный византийским куполом, с широкими квадратными окнами на каждой из граней. Вход был со стороны бульвара. Очевидно, из-за формы купола кофейня и получила свое наименование — «греческая». Это было одно из любимых мест встречи москвичей. Вспоминая о посещениях дома Пастернаков в 1908 году, Константин Локс отмечал: «Пока в этом доме я бывал не слишком часто. Мы предпочитали встречаться в университете, у Юлиана и в Café Grec на Тверском бульваре.

ИТАР-ТАСС

Один знаменательный случай, произошедший на следующий день после знакомства Пастернака с Владимиром Маяковским, описан в «Охранной грамоте». Местом действия было то же самое Café Grec: «Случай столкнул нас на следующий день под тентом греческой кофейни. Большой желтый бульвар лежал пластом, растянувшись между Пушкиным и Никитской. Зевали, потягиваясь и укладывая морды поудобней на передние лапы, худые длинноязыкие собаки. Няни, кума с кумой, все о чем-то судачили и о чем-то сокрушались. Бабочки мгновеньями складывались, растворясь в жаре, и вдруг расправлялись, увлекаемые вбок неправильными волнами зноя. Девочка в белом, вероятно совершенно мокрая, держалась в воздухе, всю себя за пятки схлестывая свистящими кругами веревочной скакалки. Я увидал Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса по направленью к Страстному. Маяковский остался один за столиком. Мы вошли, поздоровались с ним и разговорились. Немного спустя он предложил кое-что прочесть. Зеленели тополя. Суховато серели липы. Выведенные блохами из терпенья, сонные собаки вскакивали на все лапы сразу и, призвав небо в свидетели своего морального бессилья против грубой силы, валились на песок в состояньи негодующей сонливости. Давали горловые свистки паровозы на Брестской дороге, переименованной в Александровскую, и кругом стригли, брили, пекли и жарили, торговали, передвигались — и ничего не ведали. Это была трагедия „Владимир Маяковский“, тогда только что вышедшая. Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затая дыханье. Ничего подобного я раньше никогда не слыхал. Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы. Зачем цитировать? Все мы помним этот душный таинственный летний текст, теперь доступный каждому в десятом изданьи». Эта беседа спровоцировала изменение художественного мировоззрения Бориса Пастернака. Романтическая манера Маяковского напомнила ему собственные поэтические опыты. «Пошлость совпадений» казалась недопустимой, и Пастернак осознанно отказался от тех элементов поэтики, которые роднили его с Маяковским. Поясняя этот шаг, он писал:

Приезд в Москву японского писателя Тамизи Найто. Встреча с лефовцами. Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Тамизи Найто, Арсений Вознесенский, Ольга Третьякова, Сергей Эйзенштейн, Лиля Брик. Госкаталог

Другими словами, Пастернак воспротивился созданию художественного произведения из своей собственной жизни в отличие от Маяковского или Есенина, которые были творцами одновременно и поэтических произведений, и собственного квазипоэтического бытия. Внешний блеск, который неминуемо сопровождал такое мироощущение, был чужд Пастернаку: «...ограничив себя ремеслом, я боялся всякой поэтизации, которая поставила бы меня в ложное и несоответственное положенье».

Александр Лесс_ТАСС

«Греческое» кафе на Тверском бульваре невольно сыграло роль не только в осознанных изменениях в творческом методе Пастернака, но и в принятии им одного из важнейших решений своей жизни. Об этом сам поэт подробно рассказал в «Охранной грамоте» — на ее страницах отчетливо проглядывается силуэт пустовавшего в зимнее время деревянного кофейного павильона: «Однажды не сговариваясь, по случайности, сошлись в этом голом павильоне Локс, Самарин и я. Мы были единственными его посетителями не только в тот вечер, но, может быть, и за весь истекший сезон. Дело переламывалось к теплу, потягивало весной. Только появился и подсел к нам Самарин, как зафилософствовал и, вооружась сухим бисквитом, стал отбивать им, как регентским камертоном, логические члененья речи. <...> Вдруг он заговорил о Марбурге. Это был первый рассказ о самом городе, а не о школе, какой я услышал. Впоследствии я убедился, что о его старине и поэзии говорить иначе и нельзя, тогда же, под стрекотанье вентиляционной вертушки, мне это влюбленное описанье было в новинку. Внезапно он спохватился, что шел сюда не кофейничать и только на минуту, вспугнул хозяина, дремавшего в углу за газетой, и, узнав, что телефон в неисправности, вывалился из обледенелого скворешника еще шумнее, чем ввалился. Вскоре поднялись и мы».

Дмитрий Самарин был соучеником Пастернака по Московскому университету, но, вероятно, они были знакомы и раньше — Самарин сдавал экстерном экзамены в 5-й Московской гимназии, в которой учился и Борис. Ко времени описанного в «Охранной грамоте» разговора Самарин уже дважды побывал в Марбурге. Первый раз в 1909 году он прожил там две недели, попав в межсеместровый промежуток и не сумев прослушать желаемого курса лекций. Второй раз, в 1910-м, Самарин поехал туда на летний семестр, как впоследствии поступит и сам Пастернак. Город произвел на него сильное впечатление: «Самый Марбург ему очень понравился. Он пишет, что лучшего города для занятий он себе представить не может». Пастернак не стал долго думать, как истратить двести рублей, полученные в подарок от матери вместе с советом съездить за границу: «Выбирать маршрут не приходилось». В апреле 1912-го поэт уехал в Марбург на летний семестр, чтобы послушать лекции главы неокантианства Германа Когена.

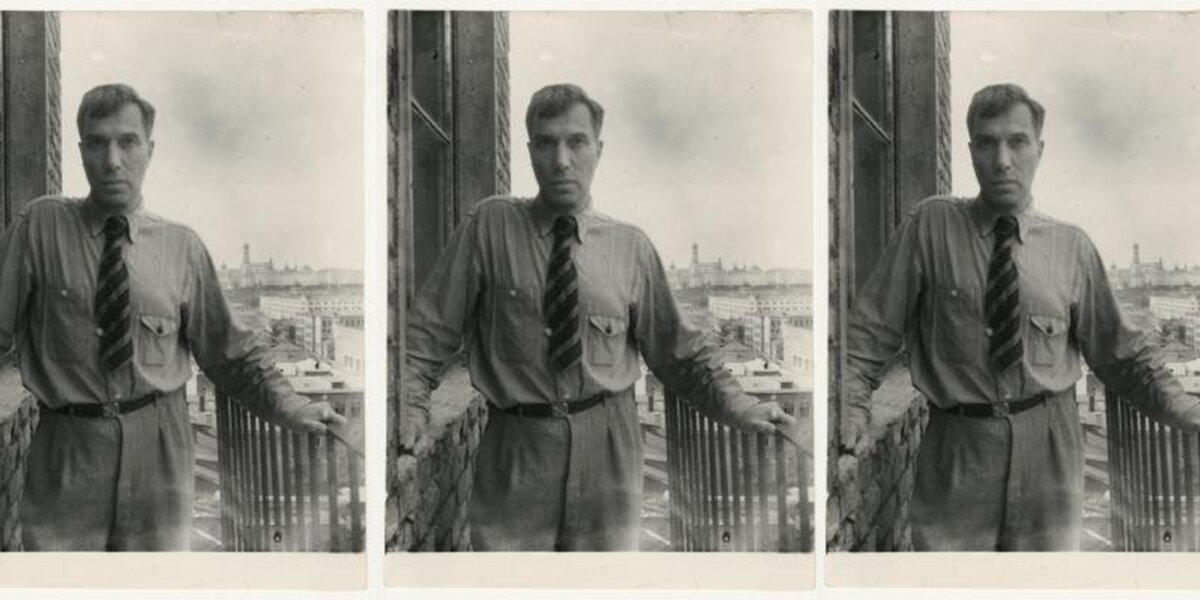

Фото: Горнунг Лев Владимирович

15 июня 2025