«Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1»: выставка о том, что было до селфи

В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка, приуроченная к 180-летию изобретения фотографии. И это не просто ретроаппараты в ряд – историю развития фотографии расскажут через уникальные снимки, выполненные старыми и местами весьма опасными технологиями.

Зеркало с памятью

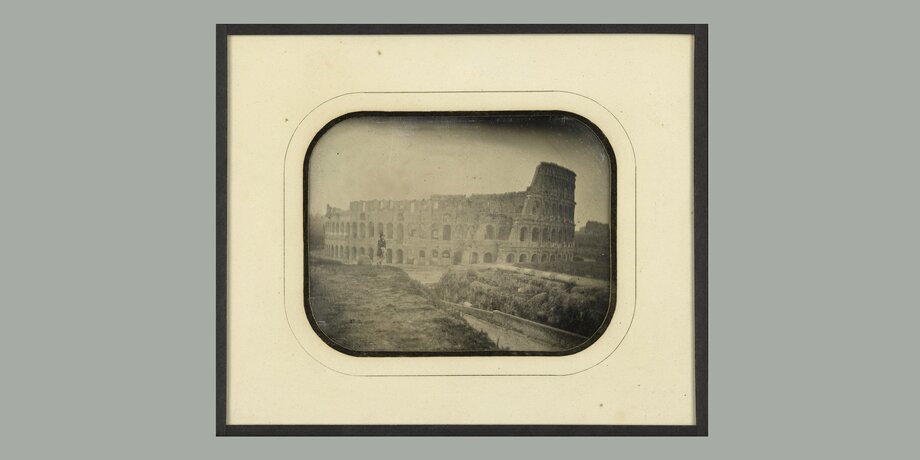

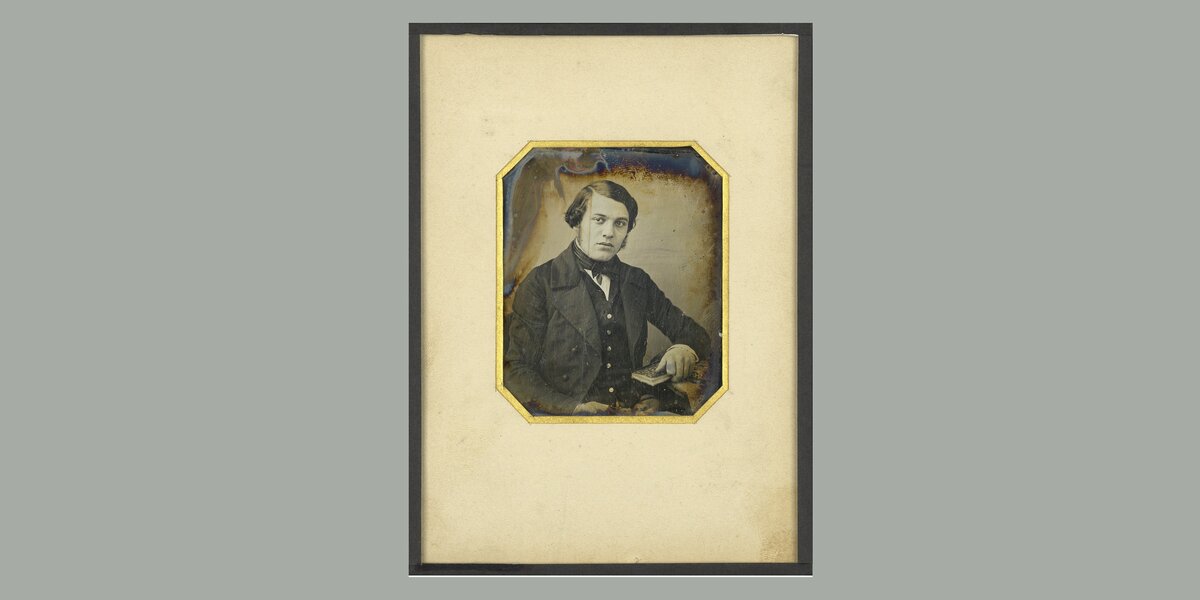

Юбилей фотографии отсчитывается от даты, когда французский химик Луи Дагер изобрел дагеротип – способ получения черно-белых карточек, при котором использовали йодистое серебро и токсичные пары ртути. На зеркально-металлической пластине благодаря химической реакции удивительно точно фиксировались мельчайшие детали натуры. Такие изображения требовали бережного отношения, чаще всего их помещали в раму или специальный кейс под стекло.

Фотосалоны как пытошные

Антуан Клоде. Без названия. 1852–1858. Дагеротип, стереофотография, подкраска. Национальная библиотека Франции, Париж

С появлением фотосъемки появились и первые студии. Это были просторные ателье со стеклянными стенами и потолком для правильного освещения. Снимать там можно было только при дневном свете: вспышку изобрели только в 1851 году. Сменными «фонами» служили рамы с разными обоями или живописные холсты. К креслам, на которых сидели модели, прикреплялись специальные держатели для головы. С их помощью можно было зафиксировать позу, ведь выдержка длилась несколько десятков секунд (а в пасмурную погоду – до половины минуты), при движении фото могло получиться смазанным. Если вам кажется, что у людей на старых фотографиях всегда серьезные, словно застывшие лица, то винить за это надо те самые держатели.

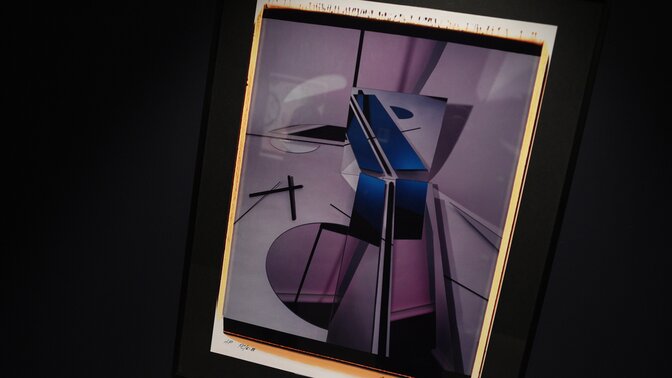

Кадры из цветного крахмала

В 1903 году братья Люмьер, известные как родоначальники кинематографа, еще и первыми запатентовали цветной способ фотосъемки – автохром. Эта была безопасная технология: тут главным элементом стал крахмал, гранулы которого окрашивали в красный, синий и зеленый цвета и наносили на стеклянную пластину. Кропотливая лабораторная обработка и длительная выдержка превращали снимки в такие размытые полотна, больше напоминающие сны, чем реальные кадры. Но со временем они стали очень популярны и оставались единственным массовым способом цветной съемки вплоть до середины 1930-х годов.

Мгновенный снимок для дочери

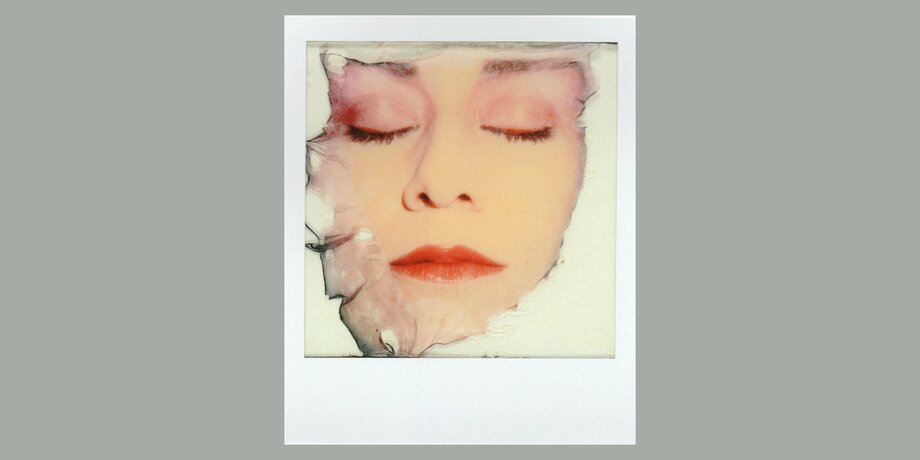

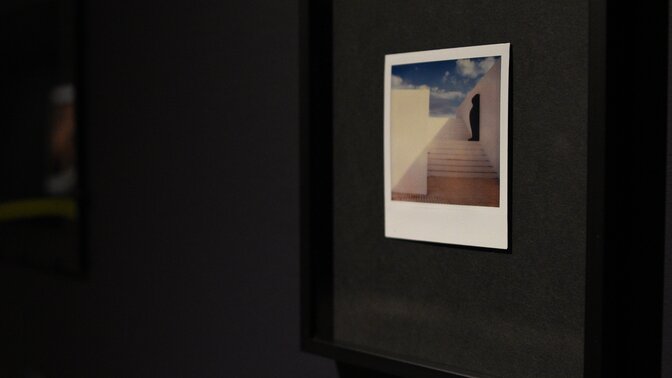

А вот метод мгновенной фотосъемки появился благодаря одной маленькой девочке. «Папа, а почему нельзя увидеть картинку сразу?» – спросила как-то дочь у Дэвида Лэнда – основателя компании Polaroid. Дело было еще в 1943 году, когда Лэнд занимался изучением поляризационных материалов (они применяются не только в фотографии, но и в солнцезащитных очках, например). Вопрос дочери заставил его задуматься. И в 1948 году он создал хорошо известный современным людям «Полароид». В компактную камеру была встроена пластина, на которую сразу наносились химические вещества. После нажатия кнопки затвора они вступали в реакцию, и изображение проявлялось практически сразу. В итоге фотоаппараты фирмы Polaroid стали культовыми – в 60-е годы они были почти у половины американцев. К слову, такой метод съемки нравился не только любителям, но и профессионалам тоже. Фотограф Мюриэль Эрман-Мандель создавала из полароидных карточек произведения искусства: она делала сотни снимков одной модели, а потом составляла из готовых карточек композиции. Одна из ее работ – «Японка» – будет представлена на выставке.

ГМИИ им. Пушкина

Волхонка, 14Выставка продлится до 26 января

Билеты: 400 рублей

Фото обложки: Луи Жак Манде Дагер. Без названия. 1840–1845. Дагеротип. 7,2×6 / 15×11. Национальная библиотека Франции, Париж

21 ноября 2019