Быков*, Толстая и Улицкая* о сценах советской жизни. Почитайте отрывки

В издательстве АСТ вышел третий сборник рассказов и эссе «Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей». Татьяна Толстая, Людмила Улицкая*, Дмитрий Быков* вспоминают о том, что происходило вокруг них в годы СССР — воровство книг, ателье на дому, парапсихологические сеансы. The City публикует фрагменты книги.

Татьяна Толстая. «Несуны»

Поскольку в магазинах в советское время ничего хорошего не было, или было, но с очередями, или было, но в другом городе, или было не моего размера, или надо было записаться и приходить на ежедневные переклички в шесть утра, а кто не пришел, того вычеркивали, или еще происходило что-нибудь, мучительно державшее в напряжении, то принято было «выносить».

«Выносить» — значило «воровать», но зачем же такие грубые слова. Собственно, воровством это никто не считал: воровство — это когда ты воруешь у частного человека, чего приличные люди себе никогда не позволяли, если не считать воровства книг — книги приличные люди воровали, а другие приличные люди, хозяева этих книг, никак не могли этого допустить и строго стояли на страже своих духовных сокровищ.

Воровать книги даже считалось доблестью и объяснялось высокими культурными запросами; человеку хочется иметь сборник стихов или книгу по искусству — что тут скажешь. Жажда у него духовная. Некоторые так прямо не тащили с полок, а брали почитать; понятно, что никогда не возвращали. Так что хорошим тоном было надписать на книжке, на форзаце: «Из книг такого-то», — экслибрисы же не у всех. А грубые люди выставляли табличку с грубой надписью: «Не шарь по полкам жадным взглядом, здесь книги не даются на дом!».

У меня много чего украли, в частности, пришла университетская подруга со своим молодым человеком, и он вынес в своем портфеле несколько редких книжек, выдернув их опытной рукой с полки. После, я слышала, его побили, а то и исключили из комсомола, так как он фарцевал и торговал джинсами, но это пусть, а он, сука, продавал половинки джинсов, то есть одну штанину, запечатанную в пакет, наваривая тем самым вдвойне с каждой пары.

Частное воровство справедливо считалось скотством и подлостью, воровство у государства — доблестью и восстановлением кармического баланса. «Все вокруг колхозное, все вокруг мое!» — приговаривали остряки; также существовал расхожий стишок-лозунг: «Ты здесь хозяин, а не гость; тащи отсюда каждый гвоздь!» Лично я как работник издательства тоже тащила свой гвоздь; в моем случае это была бумага (хорошая, белая), резинки, клей. Лента для печатной машинки — черная и двухцветная немецкая. Ножницы. Белилка для замазывания опечаток — с кисточкой, капиталистическая! А не сраная социалистическая с лопаточкой. Кто красил ногти, сам, из баночки, тот понимает разницу между мягкой кисточкой и твердой лопаточкой! Разница как между асфальтовой дорогой и булыжной.

Правда, это не совсем было воровство, так как все эти предметы нужны мне были для редакционной же работы, только на дому. Отрезать, приклеить и замазать. А потом, когда замазка подсохнет, поверху любовно вывести печатными буковками новое слово. А бумагу, конечно, я брала для себя, но это тоже было не воровство, а скупка краденого, — я за нее платила. Тетка-завхоз крала у государства и продавала мне, а деньги клала себе в карман. Нам обеим было выгодно.

Людмила Улицкая. «Лоскуток»

Почему, собственно, лоскуток? Потому что это была существенная часть жизни. Да и сама жизнь наша в XX веке представляла собой большое лоскутное одеяло, на основном фоне краснознаменной марксистско-ленинской истины стояли заплаты разного цвета: от серо-буро-малинового до черного. На столе еще присутствовали серебряные ложечки, свидетели какой-то мифологически богатой прошлой жизни, в чулане стоял сундук, в котором хранились изношенные странные вещи из прошлого — остатки чьих-то гимнастерок, мундиров, кружевных панталон и даже веер из страусовых перьев...

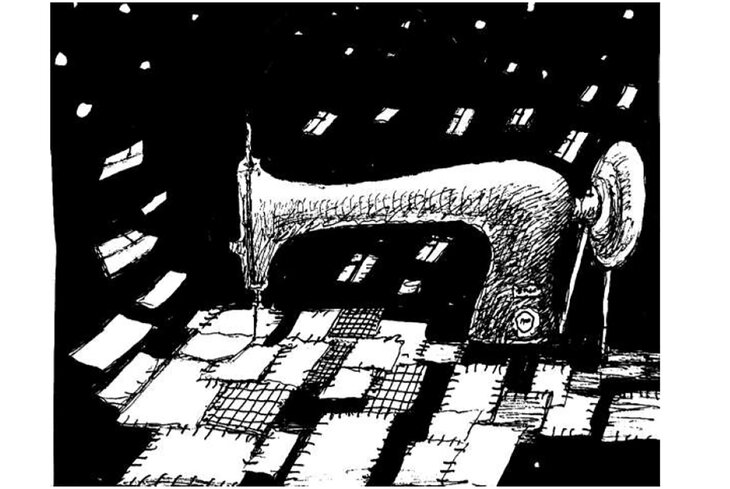

Главным предметом, который не утратил смысла, а, напротив, занял центральное место в жизни, была швейная машинка «Зингер», подаренная на свадьбу бабушке в начале 1917 года. Были годы, когда эта машинка была кормилицей семьи. В начале войны семья уехала в эвакуацию, и машинка поехала с бабушкой. И они — бабушка и машинка — там шили «на людей»...

Ко времени, когда семья вернулась в Москву из эвакуации, а дед уже вернулся из лагерей, относятся мои самые ранние воспоминания. Пол в большой комнате, еще не поделенной перегородкой из-за прироста семьи, был завален обрезками розовато-белой ткани сорта «дамаст». Бабушка занималась рискованным бизнесом, и самым страшным словом для нее был «фининспектор». Он мог нагрянуть и арестовать за этот незаконный промысел. То обстоятельство, что она была советской служащей, работала бухгалтером в музыкальной школе за маленькую зарплату при большой семье, ее бы не спасло...

Общая схема жизни была такова: изношенное бабушкино пальто, зимнее или летнее, называемое «пыльник» или «макинтош», распарывали, стирали и утюжили. Получались прекрасные куски очень качественной ткани, которую иногда перелицовывали, то есть шили из нее совершенно новую вещь, но уже изнаночной, менее выгоревшей стороной наружу. Обычно эта условно новая вещь, если речь идет о пальто, переходила к моей маме, которая ростом сильно уступала бабушке, так что кроить из большого маленькое не составляло проблемы. Проблема заключалась в другом: как ловко и незаметно заменить, скажем, изношенный локоть или борт. Нет, нет, я не буду рассказывать о тонкостях кроя. Скорее, это о судьбе бабушкиного пальто, которое становилось маминым, и это не было последней точкой его биографии. Этому пальто предстояло еще послужить и мне. Вещи, из которых я вырастала, посылали в город Ленинград, где жила одинокая родственница с дочкой, которая была года на три меня моложе. Так что окончательно донашивала вещь, видимо, она.

<...>

Я хорошо понимаю в тряпках. Я, признаюсь, могу многое рассказать о человеке, видя, что он на себя натягивает. До сих пор. Хотя во времена моей молодости эту «карту» читала лучше. И речь идет не только о вкусе человека. Плохой вкус, хороший — вообще не измерения. Стиль одежды очень много говорит о характере, об уровне образования, даже о месте жизни человека. Я твердо знаю, что первую оболочку души дает человеку природа, или Господь Бог, — и это его внешность, а вторую он придумывает себе сам — это его одежда. В ней он самовыражается, даже если никогда об этом не задумывается. Есть еще и третья оболочка, но о ней в следующий раз...

Дмитрий Быков*. «Сумерки империи»

Так вот о Тодоровском (режиссер Валерий Тодоровский. — Прим. ред.): он ходил тогда к гипнотизеру Райкову, потому что страдал подростковой бессонницей и паническими атаками, довольно частыми в этом возрасте. Райков был человек очень интересный, во многих отношениях опасный и разнообразно талантливый. Он занимался всякого рода парапсихологией и в том числе Распутиным, это привело его на съемки «Агонии» — фильма, которого как бы не существовало, но на «Мосфильме» он был доступен, и посмотреть его было, в принципе, можно. Он там и сыграл министра внутренних дел Алексея Хвостова. Я тоже был у Райкова, уже по линии все того же родного журфака, где усилиями Засурского (Ясен Засурский — многолетний декан факультета журналистики МГУ. — Прим. ред.) создалась весьма вольная атмосфера — более вольная, чем в первые годы перестройки. Как раз когда я к нему пришел, у него был Алексей Петренко — знакомый с ним именно по «Агонии», легендарный Распутин, я его тогда увидел впервые. Райков показывал любимый эксперимент — внушал испытуемым, что они Леонардо да Винчи, и они начинали хорошо (на любительском уровне) рисовать. Я оказался совершенно негипнабелен, потому что мне было очень смешно смотреть, как Райков большим пальцем ноги включал магнитофон, и тот начинал его голосом говорить: «Как легко, как приятно дышать! Глубже! Глубже!» Это «глубже» вызывало у меня тогда — что вы хотите, шестнадцать лет — однозначно эротические коннотации, и я еле сдерживал смех. Самым гипнабельным оказался самый глупый и тщеславный студент нашей группы, он потом к Райкову долго еще ходил и говорил, что достиг потрясающих результатов. Мне же сразу показалось, что риски тут серьезнее бонусов, но впечатление от весенней ночи, от таинственной мансарды — точней, чердака где-то на Малой Бронной, — от общей атмосферы полузапретности осталось надолго.

<...>

В 70–80-е годы проклятых поэтов в России было много, не меньше, чем в Серебряном веке (да это и был наш Серебряный век, предреволюционный, сложный, утонченный, с поправкой на советский колорит). Наиболее талантливы, на грани гениальности, по-моему, были трое: убитый в драке с кавказцами Сергей Чудаков, убитый в драке с собутыльниками Вадим Антонов и умерший от инфаркта летом 2006 года Алексей Дидуров.

Чудаков был виртуозным лжецом, сутенером и книжным вором, миниатюрным блондином с ангельской внешностью; от него уцелело около ста стихотворений, написанных на пределе отчаяния и честности, удивительных по лаконизму и классической чеканке каждой строфы. Вадим Антонов, как и Чудаков, успел посидеть, но, в отличие от него, сохранил в бурях полуподпольной жизни образцовую мужскую красоту. Он писал (в строчку) эпические поэмы, которые называл «рассказами в стихах». По естественности интонации, по точности в передаче реплик и фиксации деталей Антонов не знал равных. Сам он единственным равноправным поэтом считал Дидурова, с которым познакомился еще во времена дидуровского дворового детства. Антонов был герой двора, не расстававшийся с финкой (нож с прямым клинком и скосом на конце, который был придуман в Финляндии и получил распространение в Российской империи и Советском Союзе. — Прим. ред.), славившийся отвагой и — чего греха таить — жестокостью. Для Дидурова он был не столько идеалом, сколько антиподом, потому что Дидуров был добрый. Как раз у него — из всех проклятых поэтов XX века — потенциал социализации был наибольшим: он мог и хотел жить нормальной легальной жизнью, работать и зарабатывать, устраивать чужие судьбы, печатать, печататься, даже и обустраивать Россию. В Дидурове не было ничего подпольного, того, что его петербургский приятель и сверстник БГ высмеял в песне «Партизаны полной луны». Дидуров был классический партизан полной, а не подпольной луны: ни надрыва, ни пафоса безумной и бесплодной саморастраты, ни суицидных попыток, ни аморальности, ни запоев. Напротив, он был образцовый, дотошный работяга, сдающий любую работу точно в срок; идеальный журналист, редактор, составитель, менеджер при десятках бездомных и безработных талантов, пропагандировавший их с таким яростным напором, что собственная его литература оставалась в тени (и остается, кажется, до сих пор). Но у Дидурова был особый и самый трудный случай: избыточность таланта и упомянутого напора, чрезмерность, которой не выдерживали ни советские, ни постсоветские коллективы. Он вовсе не рекламировал себя, не стремился к лидерству, не задвигал, боже упаси, коллег — но при его появлении их масштаб автоматически становился ясен, и потому Дидуров долго нигде не задерживался. Это удивительная черта — вызывать ненависть нипочему, без каких-либо усилий, без вины; вряд ли люди, выгонявшие Дидурова с работы или вытеснявшие его литературное кабаре из бесчисленных сменявшихся помещений, чувствовали к нему личную неприязнь. Он просто не вписывался в их понятия.

Текст предоставлен издательством АСТ.

*признан иноагентом Минюстом РФ

17 мая 2021

Читайте также

-

Лунный календарь на март 2026: благоприятные дни в начале весны

Лунный календарь на март 2026: благоприятные дни в начале весны -

«Турандот» в Большом театре стала чуть ли не популярнее «Щелкунчика»: разбираемся почему

«Турандот» в Большом театре стала чуть ли не популярнее «Щелкунчика»: разбираемся почему -

Драконы, пельмени, барабаны и опера: рассказываем, зачем идти на выставку в Музее Москвы

Драконы, пельмени, барабаны и опера: рассказываем, зачем идти на выставку в Музее Москвы -

Парки Москвы с «Лесными библиотеками»: топ-3 локаций проекта

Парки Москвы с «Лесными библиотеками»: топ-3 локаций проекта