«Изображая воздух»: гид по новой выставке в Музее русского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма до 1 июня идет выставка «Изображая воздух». Что общего у залитых светом пейзажей Левитана с «черным импрессионизмом» Коровина? Какое влияние на Грабаря и Бенуа оказала японская гравюра? Чем французские портреты отличаются от русских? Мы сходили на выставку и отвечаем на эти вопросы.

Казалось бы, на проведение такой выставки Музей русского импрессионизма обязывает само его название. По факту же на ее подготовку ушло 10 лет. Сперва дали время устояться самому термину «русский импрессионизм»: поначалу он был довольно настороженно принят историками искусства и публикой. Теперь, когда его правомерность уже не вызывает вопросов, музей решился на глубокий и вдумчивый разговор о наследии отечественных мастеров-«впечатленцев».

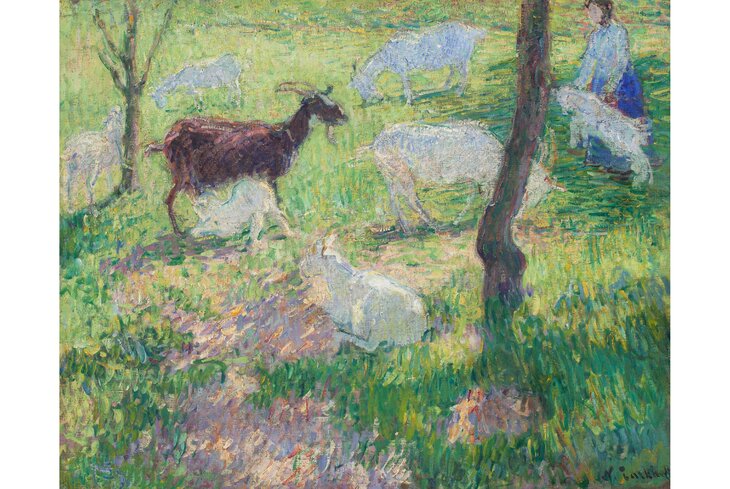

Николай Тархов. Козы на пастбище. 1904. Собрание галереи Наши художники, Москва

Выставка «Изображая воздух» заняла все три этажа музея, собрав свыше 150 работ из 75 коллекций со всей страны: от Калининграда до Владивостока и Хабаровска. Но даже при таком масштабе организаторы не претендуют на всеохватность. Чем глубже погружаешься в тему русского импрессионизма, тем неисчерпаемее она оказывается. При этом проекту есть чем удивить: это и малоизвестные широкой публике имена, и настоящие шедевры из отдаленных музеев, и неожиданные сопоставления с японской гравюрой и современным искусством.

От светлого к черному

Вступительный раздел выставки — «По направлению к свету» — погружает в тему максимально бережно. Вместо рассказа об особенностях импрессионистского мазка и о противостоянии с академической живописью — дюжина картин, окатывающих волной свежести, будь то купающаяся в солнечных бликах усадьба Рождествено на полотне Станислава Жуковского или поражающая своим размахом работа Игоря Грабаря «Под березами».

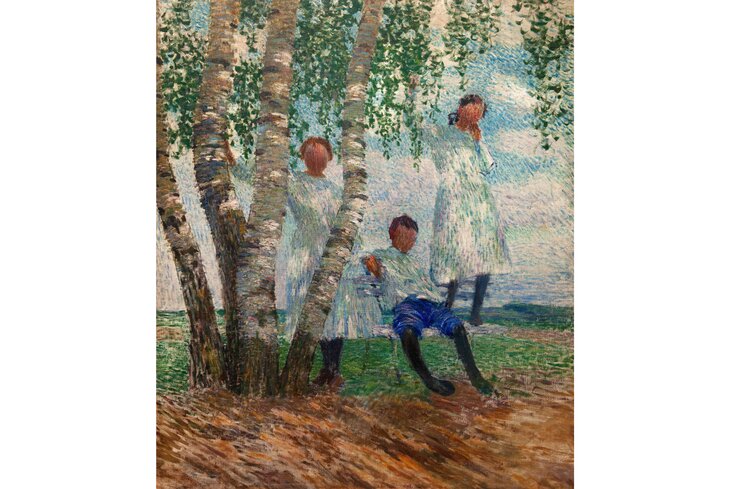

Игорь Грабарь. Под березами. 1904. Частное собрание, Москва

Совершенно другое впечатление производит секция «Черный импрессионизм». Одним из первых художников, решившихся применить новую технику к изображению ночных сцен, был Константин Коровин. Его написанные в коричневых, серых и черных тонах парижские улицы расцвечены брызгами электрических огней. Следуя примеру Коровина, экспериментировали с темной палитрой и другие художники вроде Арнольда Лаховского и в Константина Первухина.

Молчаливый Чехов и «замок дьявола»

Работая над изображением человека, русские импрессионисты как бы растворяют его фигуру в окружающей среде. На передний план выходит общее настроение, которое перетекает с фона на образ героя и обратно. Но полностью отказаться от психологической проработки своих персонажей художники все равно не могли, что во многом отличало их от французских коллег. Гуляя по парижским выставкам, Иван Крамской писал: «То воздух охватит тебя теплом, то ветер пробирается даже под платье, только человеческой головы с ее ледяным страданием, с вопросительною миною или глубоким загадочным спокойствием французы сделать не могли и, кажется, не могут, по крайней мере, я не видал».

Предоставлено пресс-службой

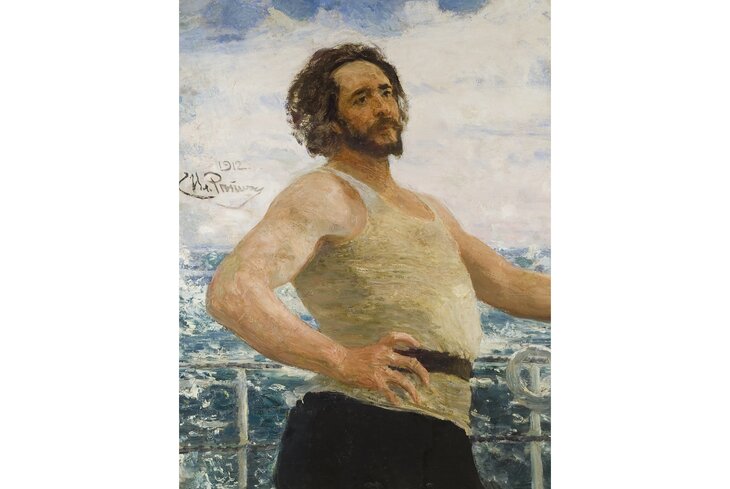

Особенно впечатляет на выставке «Портрет женщины в красном» Игоря Грабаря и приехавший из Твери портрет Леонида Андреева Ильи Репина. Писатель и художник были соседями по даче: рядом с репинскими «Пенатами» Андреев построил собственный модернистский дом, который местные крестьяне окрестили «замком дьявола». На портрете писатель напоминает могучего богатыря, изображенного на фоне волн Финского залива. В стилистике «черного импрессионизма» решен портрет Антона Чехова кисти Петра Нилуса. «Чехов не был скрытен, но сдержан, осторожен. Даже в веселые минуты он много не говорил, как всегда, был спокоен», — вспоминал художник.

Илья Репин. Портрет писателя Леонида Николаевича Андреева. 1912. Тверская областная картинная галерея

Игорь Грабарь. Портрет женщины в красном. 1898. Музей-заповедник Абрамцево

Французские эксперименты на русской почве

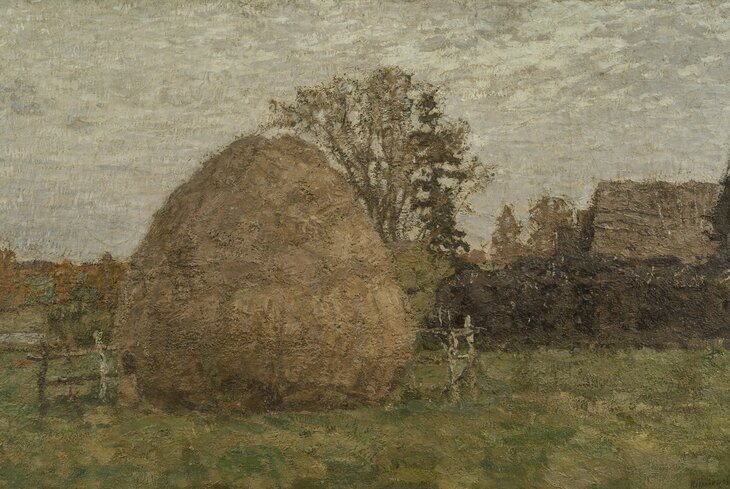

Особый интерес представляет подборка работ, в которых импрессионистские приемы используются для изображения «русских мотивов». Провинциальные пейзажи и уездные храмы на картинах русских художников заняли место парижских бульваров, русские крестьянки Абрама Архипова смотрят с полотен вместо актрис и танцовщиц. При взгляде на «Стог сена» Петра Петровичева невольно начинаешь сравнивать его с шедеврами Клода Моне.

Пётр Петровичев. Стог сена. 1901. Частное собрание, Москва

Соседний раздел «Приятные хлопоты» посвящен сценам из домашней жизни. На картине Николая Пимоненко «За работой» изображены сидящие бок о бок мать и дочь: одна занята вышиванием, а вторая учит уроки, в то время как комнату заливает солнечный свет. Из разрозненных мазков кисти Николая Фешина складывается полотно «Елка» с изображением обессилевшей от предновогодних приготовлений женщины. Холст датирован 1917 годом, поэтому настроение героини, жены художника, может объясняться и неспокойной атмосферой той поры.

Японское влияние и пленэрные эскизы

Сравнение полотен русских импрессионистов с японскими гравюрами на первый взгляд может показаться неожиданным. Но в конце XIX века интерес к японскому искусству в целом в России был очень силен. «Их чудесное искусство, вся их <...> культура <...> полюбилась настолько, что многие из нас обзавелись коллекцией японских эстампов», — писал Александр Бенуа. В первую очередь русских художников интересовали необычные композиционные решения — то, как «кадрируется» изображение на холсте, как отсекается все лишнее, что мешает эффекту мимолетного впечатления. Например, ограда деревянного дома с листа Судзуки Харунобу рифмуется архитектурным пейзажем Игоря Грабаря под названием «Балюстрада».

Предоставлено пресс-службой

Рядом с этими параллелями представлены написанные с натуры этюды Исаака Левитана, Леонида Пастернака, Давида Бурлюка и других мастеров. Именно на рубеже XIX и ХХ веков пленэрные наброски начали рассматриваться как самостоятельные произведения, достойные того, чтобы быть показанными наряду с тщательно проработанными студийными полотнами.

Импрессионизм через призму научных открытий

Живописный язык импрессионистов был невозможен без научных открытий в области света и оптики. Напоминанием об этом служит расположенная в холле музея инсталляция современной художницы Ирины Кориной «Наглядные пособия». Отправной точкой для ее создания послужила личная история: в основной экспозиции представлено полотно «На бульваре» прапрадеда художницы, Алексея Корина. Сама Ирина в детстве изводила старших родственников, среди которых было много ученых, вопросами о природе солнечного света и о том, почему небо голубое. Свои ответы те обычно сопровождали сложными графиками, которые Корина и воспроизвела в своих объектах в более игривой форме. По словам художницы, для нее работа над проектом стала своего рода поклонением законам природы. Ведь именно им мы во многом обязаны разнообразием живописных впечатлений, представленных на выставке «Изображая воздух».

Текст: Александр Быковский

Фото: предоставлено пресс-службой музея Русского импрессионизма

24 февраля 2025

Читайте также

-

«Золотая маска»: что будет в новом, 32-м сезоне театральной премии

«Золотая маска»: что будет в новом, 32-м сезоне театральной премии -

Премьера недели — фильм «Красавица». Как бегемотиха стала символом надежды — в эфире «Сити»

Премьера недели — фильм «Красавица». Как бегемотиха стала символом надежды — в эфире «Сити» -

Гастротур в Китай: что попробовать на «Фабрике подарков» на Болотной площади

Гастротур в Китай: что попробовать на «Фабрике подарков» на Болотной площади -

Бесконечные стеллажи и редкие издания: 7 уютных книжных магазинов в музеях Москвы

Бесконечные стеллажи и редкие издания: 7 уютных книжных магазинов в музеях Москвы