«Не принадлежал ни к какому художественному течению, школе или „волне“»: каким был Андрей Тарковский

Андрей Тарковский был и остается одним из знаковых режиссеров советского и мирового кино. Режиссер не вписывался ни в советскую интеллигенцию, ни в европейское киносообщество, а свою работу считал долгом, который вынужден исполнить. Его фильмы не коснулась такая жесткая цензура, как остальных, и Тарковский единственный продолжал выпускать авторское кино в широкий прокат.

Кинокритик Андрей Плахов в большой книге «Тарковский и мы» описывает историю кинематографа последних 50 лет через личную и коллективную память о Тарковском и рассуждает о том, как его картины влияли и продолжают влиять на людей и искусство. Публикуем отрывок из книги, которая вышла в издательстве АСТ («Редакция Елены Шубиной»).«Июльский дождь»

Тарковский и шестидесятники

В детстве Тарковский рисовал: в доме-музее в Юрьевце, где будущий режиссер провел школьные годы эвакуации, есть его рисунки, совсем не плохие. Но выбрал своей профессией и средством самовыражения кино — а это из всех искусств не только «важнейшее» (Ленин), но и самое коллективное и пролетарское. Каким бы индивидуальным художником ни мыслил себя кинематографист, он неизбежно имеет дело с большими группами творческих и технических работников. А в советских условиях — еще и со студийными редакторами, цензорами, государственными и партийными бюрократами, курировавшими кинопроизводство.

Негатив. Фрагмент интерьера комнаты, где во время войны жила семья Тарковских. Г. Юрьевец, Ивановская область, февраль 1936 г./Госкаталог

Тарковский был знаком со всеми ведущими деятелями мира кино, общался с ними на «Мосфильме» и в Союзе кинематографистов, на фестивалях, участвуя в составе советских делегаций. Общался, хотя или не хотя этого, даже в доме на Мосфильмовской, где жил сам и где жили многие из них. На бытовом уровне его связывали с коллегами той или иной близости отношения: чаще — отстраненные, иногда — приятельские, редко — дружеские.

Его можно разве что причислить ко второй оттепельной генерации советских кинорежиссеров, но скорее формально, чем по существу.

Первое послевоенное поколение пришло в кинематограф прямо с фронта Второй мировой: их так и называли — «фронтовики». Таким был Григорий Чухрай, автор знаменитой «Баллады о солдате», таким был Станислав Ростоцкий. К этому же поколению принадлежали Сергей Бондарчук, прославившийся фильмом «Судьба человека», и Александр Алов, снявший вместе с Владимиром Наумовым картину «Мир входящему».

<...>

Поколение фронтовиков сделало кинематографические пятидесятые годы. Но тут же их отодвинула и затмила вторая режиссерская генерация, так называемые дети войны: Элем Климов, Василий Шукшин, Александр Митта, Глеб Панфилов, Илья Авербах, Кира Муратова, Андрей Кончаловский, Марк Осепьян, Лариса Шепитько, Алексей Герман. Своими дебютными и последующими работами они подняли кино 1960–1970-х до новых высот. По выражению режиссера Сергея Соловьева, который был еще моложе, вторая генерация, более мощная и радикальная, интегрировала в себя первую.

Кадр из фильма «Иваново детство»

И конечно, эта вторая генерация немыслима без Тарковского (он был в ней самым старшим) и фильма «Иваново детство», осмыслившего судьбу «детей войны» в экзистенциальном и пацифистском ключе; недаром среди ценителей этой картины оказались Сартр и Феллини.

…чем тот же автор положенного в основу сценария рассказа «Иван» Владимир Богомолов. Неудивительно, что писатель-фронтовик остался недоволен этой экранизацией.

Новаторский стиль и мироощущение Тарковского были ближе режиссерам его поколения и тем, кто моложе, — Климову, Шепитько, Герману. Ближе — но не более того. Все они искали новые авангардные формы киноязыка, все обращались к войне как источнику коллективной памяти об испытаниях человека и человечности. Тарковский же после «Иванова детства» ушел от военной темы и больше не обращался к ней, разве что по касательной затронул в «Зеркале». Он и в этом смысле не стал лидером «движения» или «группы».

Кадр из фильма «Зеркало»

Не по пути оказалось Тарковскому и с теми, кто искал способы «дедраматизации» традиционных сюжетов, внедрения в художественное тело документальных фактур. Хотя его идея «запечатленного времени» кажется на первый взгляд сродни этим опытам, н а самом деле он имел в виду другое — время в метафизическом, а не физическом смысле. Экспериментов в духе cinéma vérite Тарковский никогда не предпринимал…

Если ему и не были совсем чужды поколенческие пристрастия, связанные с социальной «повесткой» и настроениями времени, то они все равно играли подчиненную роль.

<...>

В сущности, ни один из его следующих фильмов — от «Зеркала» до «Жертвоприношения» — не разыгрывается в конкретно понятой и очерченной современности, в «мире вещей»; режиссер предпочитает ему поэтически возвышенный, почти платоновский «мир идей».

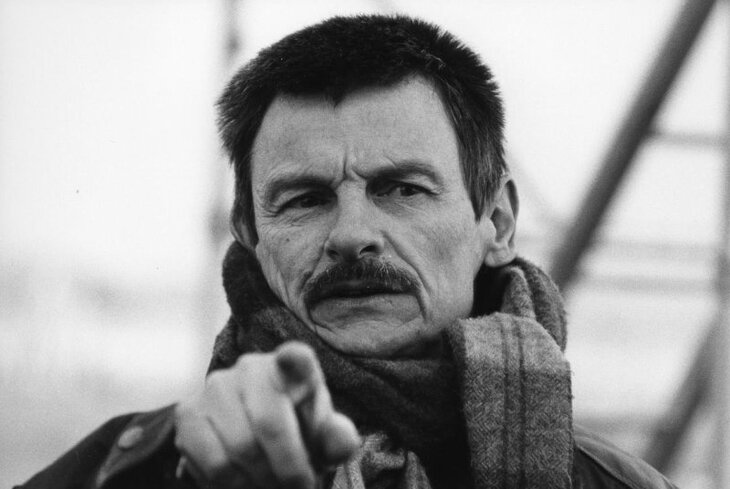

Режиссер Андрей Тарковский на съемочной площадке фильма «Жертвоприношение». 1985/Госкаталог

Разделение на «кинопоэзию» и «кинопрозу» уже возникало в советском кино: это было в 1920-е и отчасти в 1930-е годы. За «поэзию» тогда отвечали Сергей Эйзенштейн и Александр Довженко, за «прозу» — Борис Барнет и Абрам Роом. Похожая ситуация возникает на новом витке развития кинематографа. Теперь Тарковский отвечает за «поэзию»; от имени «прозы» выступает Хуциев со своими программными фильмами «Застава Ильича» и «Июльский дождь».

Фото: Сергей Метелица/ТАСС

29 июня 2025